深锐观察田正朗杰:我们都在完成同一件事

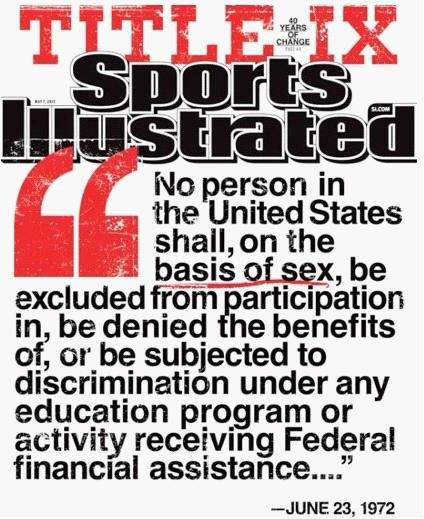

体育画报今年推出的纯文字封面,用最简单的白底黑字来纪念《教育法第九篇修正案》为美国女性体育和性别平等作出的贡献

体育画报今年推出的纯文字封面,用最简单的白底黑字来纪念《教育法第九篇修正案》为美国女性体育和性别平等作出的贡献新浪体育讯 我们都在完成同一件事

我们都在试图做到最好,SI在做这件事,深锐在做这件事,所有的记述者都在做这件事。

文/田正朗杰 SI中文版记者

动笔写这篇说不清是回溯还是审视的小文时,雷-阿伦已确定离开北岸花园而前往南海滩。针对这一选题,我们在文章的开头可能会这样写:

“现在波士顿的大街小巷正满溢着无处遁形的沮丧,因为他们的三巨头之一、纯射手的典范、永不褪色的关键先生雷-阿伦即将接受更低的年薪,为刚刚击败过他们的卫冕冠军效力。上个月东部决赛的第六场,詹姆斯摧枯拉朽一般将悬念带回迈阿密时,座无虚席的北岸花园没准儿会成为雷-阿伦对波士顿最后的印象——没准儿,虽然结局让‘凯蜜’难以接受。阿伦并非为了钱离开,为了换个环境?为了冠军?你无从知晓。你唯一知道的是,他的‘雷氏希望基金会’依旧在为波士顿的孩子们筹建带有电脑的教室,依旧在为医院和糖尿病康复中心捐赠医学仪器……你唯一知道的,就是他为这座城市曾经做过的一切:姿势永恒标准的跳投、穿心入网的三分、一枚总冠军戒指和数不清的让你动容的善举。”

或者,我们也可以这样写:

“我不知道该怎么说,背叛?新生?我不知道。在大部分人都会说雷-阿伦的离去会给凯尔特人带来莫大的损失时,我只能告诉你,雷-阿伦的离去让丹尼-安吉拥有一个合适的条款来吸引其他老将;可以拥有更多的薪水去签下杰夫-格林;可以进一步避免球队的薪金总额保持在奢侈税之下;可以让高层开动脑筋去运作更具创造性的更大笔的交易;可以让球队的人员轮换更为灵活;在某种意义上说,杰森-特里甚至可以部分取代雷-阿伦的作用……无论如何,先接受这一事实,因为他一直都是正三角形中看上去最容易缺失的那一角。”

你喜欢哪个?或者说,你更愿意接受哪个?

在和张博的闲聊中,体育报道的地域性、语言性差异,以及全世界发行量最大的体育期刊《Sports Illustrated》在中国所呈现出的水土不服是我们时常进行的话题。看了多年SI美版文章,读了多年《深锐观察》,为SI China工作一年,自然有些个人体会,略写几段,算作践行,与诸位分享。

相较于世界闻名而特立独行的图片风格,SI的文字风格则更为激烈。它改写了体育媒体的历史,使以往被忽视的体育报道跻身主流,被誉为“体育报道写作和赛场摄影的典范和标准的制定者”。它对美国职业体育涉及的社会问题进行毫不留情的批判,在整个20世纪60年代,它甚至就是美国黑人民权运动的媒体阵地;今年推出的纯文字封面,用最简单的白底黑字来纪念《教育法第九篇修正案》(Title IX)为美国女性体育和性别平等作出的贡献。这些案例和选题数不胜数,它们用无可争议的语气告诉世人体育与社会天然的契合,告诉世人体育的力量绝不仅限于竞技场。

SI的报道,具体的说,杂志中的报道就是在“讲故事”——是激烈地“讲故事”而不是激烈地“讲道理”。不要小看了这三个字,如何把故事讲好,无论赛事的故事还是人物特写,“讲故事”是所有采写长篇幅报道的SI记者(“Writer”,而非“Reporter”,这二者在美国有明确的界定)必须,甚至是唯一需要掌握的技能。除了专栏,你很少会在SI的杂志中看到评论或者容易引起轰动的观点,杂志里基本上全是记叙文——如果用中国的文章分类的话。SI用以吸引眼球的,从来就不是偏激的观点、议论性文字,而是其他媒体无暇或者根本没有意识到可以为之的选题、爆料以及——很可能要将这一项放在第一位——令其他体育媒体望尘莫及的美术编辑和封面设计。SI记者以讲好故事为准则,这并不影响他在文章中阐发自己的观点,而观点通常显而易见地蛰伏在字里行间,无须赘述,因为他仅仅就是在试图用长篇故事情节去触动你,而不是用大段的分析去让你接受:小人物大成功的励志故事,为权利而战为自由而战的故事,催人泪下的奋斗故事,无论是什么,报道的目的就是让你有所触动。

NBA报道自然也身处此列,我们能从SI中看到勒布朗-詹姆斯重获新生的故事,但看不到热火如何渡过“没有中锋”的难关(在今年的总冠军特辑里,对相关战术的阐述只有很少的篇幅);我们能看到继詹姆斯之后最好的高中生球员贾巴里-帕克关于信仰的故事(他需要在传教和参加NBA选秀中作出抉择),但看不到帕克所在的西缅高中凭借何种攻防战术、人员轮转收获三连冠;我们能看到Lee Jenkins用十几页的篇幅告诉你林书豪成功背后的心酸,但看不到诸如“林适合德安东尼的体系”“林和钱德勒比较搭”以及“当甜瓜回来之后撅着屁股往内线单打时,林怎么办”这样的议论。“人文牌”和“感动牌”是SI出手的套路,分析讨论留给了各位作者的Twitter和令人一目了然的杂志图表(比如战术板)。

这样的故事取悦了美国人长达半个多世纪——即使在美国有读者对其也并不买账,但这也是不单单体育媒体,而是所有媒体和人这种生物都面临的事实,即报道永远没法让所有人认同。但SI的故事,几乎没法打动(或者说颇为理想地打动)苛刻的中国读者。

这其中有诸多原因,诸如SI在世界东方的宣传不到位;中文版SI落户中国到如今满打满算也只有不到六年的时间(这与1954年创刊的SI相比如同婴儿期);体制因素和社会大环境等等。这些都不需要我去赘述,这篇文字也并不想成为学术论文。我理解得更“自以为是”一些:汉语的表意要比英语的表意更加复杂,而译文的局限性本身就降低了原生态文字的可读性。如果你对毛姆、海明威等作家的作品如数家珍,相信你早已用自己美好的想象力为他们所塑造的世界和通过平铺直叙写就的情节构筑了最华丽的宫殿,而并非读过便罢,释卷即然。体育故事无法打动苛刻的考究派、分析派和数据派,因为我们都觉得那可能“不够专业”“不够严谨”“不够让我折服”;体育故事也很难吸引爱读故事的读者,因其“体育”的题材本身就已经吓跑了一大部分不爱好体育的人,试问窄众如何得以风靡?

当然,SI的文章并非绝对精致:它们有的过于冗杂,有的观点陈腐甚至错误(往往这些错误会被精明的中国读者不费吹灰之力地翻出来),有的在篮球专业领域则不够深入,一笔带过的现象难以让铁杆球迷信服。这些同样都是SI无法(或者说尚未)在国内被绝大多数读者所接受的原因,我们都非常清楚。

而且,议论、观点如何与情节融入得天衣无缝,这项浩大的工程很少有作者能够完成得一丝不苟。令我我记忆犹新的是,张博曾在交流中告诉我,在这些年中,我们一直都在探索这样一条体育报道之路:在我们(无论是《深锐观察》还是SI)的文章中,既能看到如美国作者一般行云流水的记叙功底,也能看到极具说服力的哲学思辨和理性分析。说服人比打动人更难,将二者结合起来感难上加难。就像这篇短短的文字,我可能说服不了你,但这世界上有很多的媒体作者正在试图打动你。

我们都在试图做到最好,SI在做这件事,《深锐观察》在做这件事,所有的记述者都在做这件事。写体育,写打篮球的人,同样不例外。

话说回来,五年前的6月27日,雷-阿伦和大宝贝戴维斯(那时候还是新秀)一同被交易至如今他要离开的地方,他的心情可能和现在一样,对即将开启的另一段旅程饱含憧憬。同样的,运行了五年,在读者眼中具有相当口碑的《深锐观察》可能也即将迎来不得不谢幕的时刻。无论今后的体育报道会以怎样的形式呈现在读者面前,无论本文开头的两种套路究竟哪个更吃香,无论你挑剔苛刻或是乐于平和接受,我们都在不懈地上瘾地心甘情愿地做着同一件事:将我们眼中的篮球和体育盛在盘子里,端上你家的饭桌,与你分享。

祝多年之后,我们依然都能甘之如饴。

(田正朗杰)

新浪警示:任何收费预测彩票会员等广告皆为诈骗,请勿上当!点击进入详情