1976年蒙特利尔奥运会宣传画 当时中国在奥运会的的合法席位尚未恢复

1976年蒙特利尔奥运会宣传画 当时中国在奥运会的的合法席位尚未恢复

编者按 杨明明是一个非常有故事的人。作为运动员,他是那个时代的顶尖体操运动员,获得1972年全国体操比赛个人全能冠军,还在第二、三届全运会体操比赛上获得鞍马冠军;作为教练员,弟子楼云两次(1984/1988)获得奥运冠军,取得巨大成功;他与于娟娟(前国家队体操运动员,曾任北京女队主教练)的爱情故事如同童话般传奇;而他们一门三兄弟都与体操结缘,弟弟杨南也曾是市体校学生,后来是上海体操队运动员,哥哥杨东曾是北京体育学院体操班学生,后来是上海师范大学体育系教授。七千多字的长文,是他个人的励志故事,也折射风物世情、时代变迁,作为编者,唯有感动,让我们焚香净手,拜读杨明明校友的文章。

正 文

上海市青少年体育学校(现名:上海市体育运动学校),是我“体操人生链”中的关键一环——没有这“青少体”,也就没有后来那个与中国体操血、泪、汗汨汨交融并心心相印伴随一生的杨明明。

1957年秋,小学毕业的我考入了上海市南洋中学就读。十分稀罕的是,当时这个学校居然有一个器械相当齐全的体操房,并且还有一个学生体操队。入学没多久,从小爱爬树的我就开始“玩”上了体操,先是进校队,继而加入了徐汇区少年业余体校体操队。

1959年春,我代表上海参加在北京举行的全国少年体操锦标赛,当时只有12岁,因为我是整个比赛中年龄最小的运动员,所以很引人注目。赛后,当时全国唯一的一本体育杂志《新体育》刊登了一篇比赛的报道,文章中还特意提到了我和另一名同龄女选手的名字(于娟娟,后来居然与我结为终身伴侣),并做了简短的介绍,甚至配上一张我在双杠上做手倒立的动作照片。这期杂志的封面是毛主席接见中国乒乓球运动员握手的照片,里面还有一篇中国第一个打破女子世界纪录的跳高运动员郑凤荣的专题报道文章。回到上海后我一遍又一遍地翻阅这本杂志,暗自下决心,一定要向乒乓、田径的优秀运动员学习,争取在体操比赛中为国争光。

但事与愿违,当我第一次人生立志没多久,却因为训练过度,导致膝关节损伤而被迫停止训练,连学校的体育课也必须遵医嘱而免修。

离开了体操训练,我失去了生活中最大的乐趣。每天早晨离家上学,下午放学回家,晚上做完作业就是看书,看完课本看小说,然后就上床睡觉。一天又一天,随着时间的流逝,我觉得体操离我也越来越远了。每当心中感到万念俱灰之际,我就会情不自禁地翻看那本《新体育》,悄悄地一次又一次地擦拭眼泪……

老天有情,喜从天降。正当我努力说服自己准备与体操彻底告别之时,1960年春的某一天,时年13岁的我突然接到一份上海市青少年体育学校的《入学通知书》,让我入校参加初中三年级的学习,体育专项是体操。就是这份《入学通知书》,把停止训练将近一年的我拉回到体操队伍中来,从此以后,我马不停蹄地干了几十年,从运动员到教练员、从国内到国外、从男队教练到男女队都教,一直不间断地干到退休。

这个学校,当时上海的体育界人士都简称它为“青少体”,在此我依然按习惯沿用。我可以明确地说,是青少体成全了我热爱体操的夙愿;如果没有青少体,我这一生很可能就与体操无缘。

青少体开办于1959年秋,我是在半年后的第二年春天入的学。尽管是插班生,但同学们仍然把我列为“黄埔一期”,我也当仁不让,并一直以此为荣。

重进体操房的感觉真好,尤其是在一度失去之后。受过挫折的孩子懂事早,我暗自叮嘱自己,一定要珍惜这个机会,努力实现自己怀揣的梦想。

回忆在青少体的就学过程,我首先要提及苏健校长的一句话:“对于我们学校的学生,我们不要求他们现在出成绩,而是希望他们将来出成绩。”不仅我自己的训练得益于此,而且在我自己任教培养少年选手时也大有裨益,现在每每想起,每每感叹这先见之明。

我一入校就投身在杨孝培指导门下,一直到高中毕业,总共将近三年半时间。杨指导认真贯彻校领导重视基础训练的主导思想,按照体操运动规律的要求,将我从头到脚收拾得干干净净,把基础打得扎扎实实,然后在我开始进入技术发展的高峰时期,把我送进了上海体操队。

杨指导是一名身经百战的教练,他的训练特点是细致、稳健、扎实,这正适合当时我的需要。由于我带伤参加训练,教练必须要给我制定区别于其他队员的特殊训练计划。男子体操一共有六个项目,因膝伤,我基本上不能参加自由体操和跳马的训练,每当同组队员进行这两项练习时,教练就要给我单独安排其他内容。多了我这样一个学生,加大了教练的工作量,但杨指导从来不因此而对我有丝毫的嫌弃,始终是关心我的一举一动。

对待特殊学生的态度往往最能反映出为师者的素质。我碰到好教练是相当的幸运,尤其是对于还处于基础训练阶段,当时的我则更是如此。发展有赖于基础,而对于一个刚入门的初级运动员而言,基础训练的好坏更多的是取决于教练操作的优劣。

我后来成为成熟运动员时的技术特点是动作质量高,姿态正确、优美。能形成这个特点首先必须要在有关项目上掌握正确的基本技术和正确的基本姿态,而这些基础训练的任务又必须在少年时期完成。我看到1959年少年比赛时自己在双杠上做手倒立的动作照片,感觉当时我的基本技术和基本姿态很成问题。因为“手倒立”是体操运动中最重要的基本动作,有一句行话说,“不会做手倒立就不要练体操”,充分强调了手倒立动作在体操中的重要地位。照片上我的手倒立,不仅肩关节没有充分顶开,而且还挺胸、塌腰,完全停留在小时候玩耍时 “拿大顶”的水平上,可见在进入青少体之前,当时的我在基础训练上的起点是相当低的。

1961年上海市青少年体育学校体操房留影。

做动作的是杨明明,观看的同学有张汉民、吴伟民、张荣华等,足球班同学王后军摄影

因为膝关节有伤,入学不久,我的双腿就打了石膏固定。整整三个月,走路时两条腿伸直不能弯曲,但是我并没有停止训练,而是利用这段时间加强了上肢和腰腹部的练习,并在可能的情况下还保持了一些技术训练,前面提到的手倒立的技术就是在这段时间里得到了纠正。拆掉石膏之后,两腿肌肉萎缩,又整整花了三个月时间恢复功能,前后总共半年多没有进行自由体操和跳马的训练,导致这两个项目基本技术没有得到很好的改进,跑跳的能力也长期未能取得进展,影响了难度动作的发展,因而这两个项目以后便成为我的弱项,拖了整个全能水平提高的后腿。

男子体操的六个项目中,自由体操和跳马主要依靠腿部力量来完成动作,按照习惯我们都称之为腿部项目,而在其他四个项目(鞍马、吊环、双杠、单杠)上做动作时脚都不碰地,名曰器械项目。有失必有得,我在腿部项目的损失,在器械项目上得到了补偿。当全组在进行腿部项目训练时,我就单独练习器械项目,在这几个项目上得到比其他队员更多的“优惠”,我在后来的比赛中之所以经常在器械项目上取得好成绩,就是有赖于在青少体时期打下的坚实基础。

上世纪七十年代初,国家体委科研所的体操专家发表过一篇相关文章,强调了鞍马技术发展进入了一个新阶段,主要是因为“全旋”这个基本动作的技术出现了革命性的突破,由原来的“提臀式全旋”蜕变成“伞形全旋”,其技术特征就是在整个“全旋”过程中的身体姿势由原来的屈体改进为直体。也就是说,当运动员在鞍马上做“全旋”动作时,两臂支撑以肩为轴挺直躯干绕一圈时身体姿势自始至终就像一把抻开的雨伞,故名之。

“伞形全旋”的动作过程中的运动员保持躯干挺直有利于提 高动作的稳定性;有利于完成高难度动作;同时也加大了动作的幅度,提高了动作的美感。而旋转过程中身体重心的平稳移动也增添了动作的韵律和节奏感。前些年中国选 手肖钦就是在全旋的过程中把“伞”抻大到几乎接近极限,在国际上被誉为“教课书”。

当时那篇科研所专家的文章特别明确指出“伞形全旋”的代表人物是杨明明和蔡焕宗,现在需要补充的是,我的“伞形全旋”是在青少体练就的。

我在1963年夏末秋初从青少体高中毕业后进入了上海队,经过九个月的训练,就在1964年夏获得了华东区比赛的鞍马冠军,继而在1965年上半年获得全国锦标赛鞍马冠军,同年下半年获得第二届全运会鞍马冠军,一直到十年后的1975年第三届全运会仍然保持冠军宝座,甚至在 28岁的“晚年”还夺得了亚运会的鞍马银牌。这些成绩的获得,不仅说明了上海队和国家队的教练指导有方,而且也绝对不能忘记是青少体为我打下了扎实的基本功。

竞技体操的基础训练涵盖面很广,各个项目的基本技术、基本动作则是其中最重要的内容,因为它直接关系到该项目所能达到的水平高低,故而受到教练员和运动员的高度重视。谈到此,我还有个小故事与大家分享。

1973年5月,中国体操队访问美国、加拿大,途经东京转机,逗留期间日本体操协会热情地为我们安排了一场与日本体操队的共同训练。六十年代中国体操协会由于国际关系背景和政治原因退出国际体联之后,很多年没有机会与高水平的体操队接触。当时的日本男队是世界冠军,他们对中国体操的现状也不甚了解,训练开始时有些队员有点漫不经心,个别人甚至还带点傲气,当准备活动结束,我们开始上器械进行专项活动时,我们就发现日本队员的神态有了变化,开始提高了对我们的注意力。尽管我们只做了一些基本动作,但表现出来的基本技术规格和熟练性却非常高。“行家一出手,便知有没有”,他们马上就感觉到 出现在他们面前的是一支训练有素的队伍,不可小瞧!

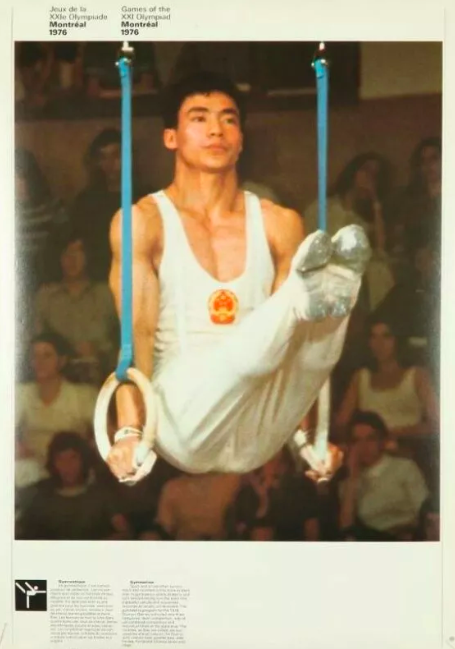

杨明明在比赛中的英姿

杨明明在比赛中的英姿吊环训练一开始,我戴上护掌抓住吊环很放松地“噌、噌、噌”做了几下摆动,这是我很有心得的一个基本动作,掌握了其中的技巧只要来回摆动两、三下,身体就能摆 荡到吊环握点的水平面高度,动作虽然简单,但一般的选手却很难达到这样的水平。突然,我看到有一个日本运动员在较远处对我使劲鼓掌。我继续摆了几下,他也还继续鼓掌,等我结束摆动跳下器械后,他仍然注视着我并且继续鼓掌不停。我知道他是在夸奖我的摆动技术好,但他的举动确实有点夸张,我感觉不好意思赶紧跑过去向他致意。一待走近,忽然发现这张脸很熟悉,在技术影片里无数次的看到过他 ———“塚原光男”。这是当时世界体操界的第一明星,他不仅多次夺得了世界冠军、奥运冠军,更是因为他独创的“塚原空翻”和“塚原跳”开创了世界体操运动的新纪元。我很兴奋地跟他握手,嘴里说着“是塚原吗?”, 他微笑着摇摇头表示没听懂,因为我是用中文发音的。我反应过来后,赶紧边说“sorry”边用手指在掌心上写了一个 “塚”字,并用询问的眼神看着他,他点了点头,用手指指 我,说了一个“name”?我随即回答了他:“Yang Ming ming”。后来在休息室我用笔写汉字给他,他也写汉字回复,我们就这样用特殊的交流方式进行沟通。多少年以后,我成了中国男队的教练,他和他的太太主管日本女队,我们经常在比赛中见面并成了好朋友,他还邀请过我到他的“朝日新闻”体操馆去参观,进行技术交流活动,这一切都是从一个对基本技术重要性的共识开始的。

与“塚原光男”同辈的还有一个赫赫有名的奥运全能冠军“加藤正雄”,他也是一个特别重视基本功的体操人。我曾经看到过他做双杠后空翻两周下时在空中团身姿势的照片,两个脚尖绷得跟芭蕾舞演员一样漂亮,给我留下深刻印象。直到多少年后我去观摩2006年在斯德哥尔摩举行的世界锦标赛时,我们还聊起体操训练中基本技术的重要性,当时他已经是国际体联技术委员会的成员。我向他提到能否考虑恢复规定动作比赛的问题,这对提倡重视技术规格、减少伤害和提高教学训练水平有很积极的意义,他很赞同我的观点,但同时又表示他个人无力改变现状。

从与这两位六、七十年代日本体操的重量级人物的接触过程中,我一直都在为青少体的校长和教练在五十年代末这么早的时候就具有重视基础训练的远见卓识而感到佩服,同时也为我自己曾经能有机会在如此优越的环境中成长而感到庆幸和感激。

对于任何行业的操作者而言,正确的主导思想一旦确立,必将终生享用不尽。

运动员生涯结束后,承蒙领导器重,我留队担任教练。上任后接手的第一批学生跟我刚进青少体时的年龄相仿,毫无疑问,狠抓基础训练必定是我训练的重中之重。训练将近一年时,根据队里的安排,我带几个队员参加全国少年比赛,由于我一直把训练重点放在基础训练上,没有安排足够时间去练习比赛需要的成套动作,因而在比赛中得分落后于很多熟练掌握成套动作的地方队运动员,其中最差的一个队员的全能名次甚至连前36名都没能进入。比赛的成绩单上显示,国家集训队队员输给了不少地方队队员。一时舆论压力极大,甚至对我的执教能力也提出了质疑,我记得当时最刺激我一句话就是:“好运动员不一定能成为好教练”。

“真的教错了吗?”我一遍又一遍地问自己,而苏健校长 那句话也一次又一次地在耳边响起:“我们不要求他们现在出成绩,而是希望他们将来出成绩”,再回想自己在亲身经历的训练过程,我坚信我的路子没有错,来日方长走着瞧。

埋头苦干了六、七年,随着队员训练水平的提高,作为教练的我也逐步取得了大多数教练的认可,尤其是当年未能进入全能前36名的那个队员最为争气,在往后的那些年中,他不仅几次获得世界冠军,而且还先后两次在奥运会上夺得金牌。写至此,我又一次对自己说,青少体教给我的东西没有错!

青少体对学生的培养教育是全方位的。

1983年楼云首次获得世界冠军后回国,在北京机场摄。

左为杨明明,右为杨明明之妻于娟娟(曾是国家体操队主力队员,时任北京体操队主教练)

与普通中学不同,在青少体的学生学业分为体育专项训练和文化学习两部分。体育专项训练由市体委抽调各项目在上海的优秀教练按当时各项目先进的方法进行训练;文化学习则基本上是完全按照普通中学的教学模式进行,有专职老师按教委统编教材教学,也同样定期进行严格的考试,决定升留级。

平心而论,尽管这是一所体育专科学校,但学校领导对学生的文化学习却一点都不放松,除了文化老师,还有各项目的主管教练也时时配合,参与督促。上课时调皮捣蛋、考试砸锅的学生经常会受到“停止训练、闭门读书”的处分,在这种双重的管辖下,我们的文化学习一点都不比普通中学的学生差,当然我们比他们也要辛苦得多。

所有学生都是在校住宿,每周六晚可以回家过夜,周日晚上则必须定时回校报到。每周六天,上午是文化课,中午午休,下午是专项训练。每天早晨,单日是早自习,双日是早操。除周三晚是文娱活动外,每晚都安排晚自习做文 化课的作业。整个一周日程安排得满满的,几乎没有个人活动时间,我们学生的牢骚话叫做“收骨头”。

搞体育的青少年学生大多是“猴子屁股坐不住”,课堂上不守规矩的行为经常会发生。我从来都认为自己不在淘气学生之列,但有时在课堂上也难免会出轨,经常犯的错误是在上课时看小说,对《基度山恩仇记》的啃嚼基本上就是在课堂上完成的,谁让晚上值班老师对宿舍按时熄灯查得那么严格呢?!一次,当看到还没有成为基督山伯爵的艾德蒙腾迪斯与长老研究越狱时,我自己却被“抓”了。当时任课的是班主任李德丽老师,她边走边讲来到“忘我”的我的身边,用手指在课桌上敲了一下,接着又在蓦地惊醒的我的后脑勺上轻轻地抚摸了一下,然后就又继续进行她的讲课。周围的同学谁都没有感觉我被“抓”了,但这“一敲一 抚”却给了我很大的震动,李老师不仅指出了我的错误, 同时还保留了我的自尊心,充分体现了一个老师对学生的关心和爱心。从此我再也没有在上课的时候看闲书,因为我觉得我不能对不起李老师。

多年后,我当了教练,发现所教的一名队员有不诚实的表现,在身体素质训练时有“偷工减料”行为。一次,他又在没有达到规定的数量要求的情况下虚报完成,我重新问了 一遍,他脸红了,低下头什么也没有回答。我知道他已经意识到自己错了,当时我模仿了李德丽老师的动作,抚摸了一下他的后脑勺,没说一句话就让他继续进行训练。从此以后,我再也没有发现他有“偷工减料”的行为了。

帮助学生纠正错误时,一定要尽可能地注意到不要损伤他们的自尊心,对于那些立志为国争光的运动员更是如此。通过多年比赛的实践,我感觉到“为国争光”所争的不仅是荣誉,其内涵和本质则是尊严和骨气,是自尊心的延伸和拓展。缺乏自尊心的人很难成为一名优秀运动员,而各行业的佼佼者也大多是自尊心很强的人。

我对当时青少体的老师们的感觉是他们比其他学校的老师更人性化,他们对这些从“捣蛋鬼”中挑出来的“猴精”们是 很有爱心的。但换一个角度讲,青少体的校规又是非常严格的。记得足球队有一个学生,踢球时的启动速度和跑动速度快得惊人,大家一致认为他是一个很有发展前途的运动员,但就是因为多次违反纪律,屡教不改,最后他被学校开除了。很多同学都为他感到可惜,同时也提醒自己一定要遵守纪律。

体操三兄弟。

体操三兄弟。左,弟,杨南,1961-1964上海市青少年体育学校体操班学生,曾是上海体操队队员;

中,兄,杨东,1966年北京体育学院运动系体操班毕业,上海师范大学体育系教授;

右为杨明明。

多少年后,经常听到不少青少体毕业的同学他们在各自不同岗位上都成为佼佼者,他们的经历证实了上海市青少年体育学校这个模式对所有学生的负责,即使不能成为优秀运动员,改行搞其他工作同样也有基础获得一个美好的发展前途。我记得当时学校还有一个特设的高四年级,是专为读完高中准备报考大学的毕业生设置的,可见校方的良苦用心。

为了提高学生知识的全面性,学校领导还增加一些普通中学所没有的课程。我在高中三年中,甚至还上过政治经济学和哲学的课程,几十年后,当时所学到的有关知识居然还派上了用场。

2005年,在上海体操队任教的我给国家体育总局领导写过一封信,提出有关当时运动员管理方面的一些建议,部分摘录如下:

“正如领导多次在指示中提到的那样,对于处在由计划 经济向市场经济过渡的大环境中的中国竞技体育,我们亟需不断更新对她的认识。譬如对运动员这个特殊群体的定位,我们的认识就需要变更。我在高度商业化的社会中生活了十几年,在那个环境中,我开始学习用经济的眼光来看待竞技体育。如果把训练运动员比作工厂生产的话,那么运动员所掌握的运动技能就是产品。运动员自己投资,在教练的指导下对自己的身体进行训练,从而掌握运动技能。刘鹏局长最近在四川的讲话中提到了生产力的三要素,我发觉运动员居然集劳动者、劳动资料、劳动对象这三 要素于一身。在生产关系的范畴中,运动员既是生产者;也是生产资料的所有者,同时还享受大额分配。

在商业化色彩日趋浓烈的中国竞技体育中,运动员以自己的身体为资源投入到运动队的训练比赛中来,由国家投资对他们进行训练。他们是产品,同时他们也是生产者之一,也是部分生产资料和生产成果的所有者。随着各自运动技能的提高,他们所占的所有权比例也逐步增大。尤其值得引起我们注意的是,由于竞技体育的特殊性,运动员是运动技能的载体,他对这些技能的发挥和使用有实际的控制权。我们应该承认这个现实,在正确引导的同时, 应该建立规范的制约机制,否则出现问题时,只能动用行政手段。

产品进入市场就成为商品,商品的一切属性在运动员身上都有体现,即使在不是俱乐部体制下的运动员身上也在一定程度上表现出来。”

以上观点的正确与否我们不在此讨论,我引用它只是想告诉读者,摘录中流露出来的有关政治经济学方面的一些基础知识基本上都是在青少体的教室里学到的,因为,自从离校后我再也没有机会在这方面获得提高。写至此,我由衷地感谢那些为我们的成长付出心血的老师和领导。

在记忆深处,我还搜索到我们当年在学校里锄地、挑大粪务农的影像,我们自己种的胡萝卜又粗又大,堪与农夫的劳作成果相媲美。我还记得毕业典礼的晚会上,请来了音乐学院的乐队,一曲“新疆之春”的旋律至今还在耳边回荡,因为当时确实有一股要告别学校走向社会的情绪冲动,未知的世界将会如何接纳我们这些乳臭未干的年轻人?

年已七旬,回忆起60年前在母校生活的点点滴滴依然是那么的清晰、美好。我写此文的目的是感恩,同时也是在享受进行美好回忆时那份感觉,因为在青少体的三年半的时间可以说是我在青少年时期中最无忧无虑、最幸福的一段时光。

我从事竞技体育运动已有五十年历史,期间也接触过一些 不同类型的体育学校和体操学校,我一直认为当年我就学的这个上海市青少年体育学校应该是培养青少年成为竞技体育优秀运动员的最好的模式。这个模式既突出了专项技能的培养,又顾及到青少年身心发展的全面性需要;既不失时机地为学生在将来的竞技体育比赛中出成绩、攀高峰打基础,又尽可能地考虑到为他们走向社会做准备。

我为我曾经是这所学校的学生感到庆幸和荣幸。

在此,向母校迎来六十周年诞辰表示热烈的祝贺!

最后,向培养教育我们成长的教练们、老师们表示衷心的感谢!

杨明明 2019年6月于洛杉矶

(上海市体育运动学校)