天马自西来!骐骥腾空:改变人类文明进程的马

改变人类文明进程的马

改变人类文明进程的马如果没有马,人类的文明进程会大相径庭。早在史前时期,人类就把马从美味的猎物转变成一种交通手段、劳动工具和战争机器。通过激发人类的激情和雄心,马促成了许多重大事件的发生,鼓励人类迁徙和征服,并决定着人类的命运。

—(意)费班尼斯《马》

六畜里面,马最晚被驯化。但与其他的五畜相比,马重要得多,即是食物来源、生活帮手,也是战争利器、艺术图腾,直到一百年以前,马都是人们最重要的交通工具。学者郭物在他的著作《国之大事:中国古代战车战马》一书里这样写到:“在无限和有限的时空中更快、更广地活动是人类梦寐以求的理想,马是人类在很长一段历史中实现这一理想的最佳动力和载具。马的速度、力量和耐力远远超过了人,借助马的长处,人实实在在地壮大了自己,找到一种迅速扩大活动范围的方式,人类社会的发展因此提升到一个新的水平。”十八世纪的法国作家布封也说:“人类文明史上最高贵的一次征服,乃是对马的征服。”

人类征服了马,马也征服了人类,马的宁静、高贵、勇敢,以及自由洒脱的气质,无不让人们倾服,直到今天,依然如此。

游牧文明的依托

最初,人与马的关系十分单纯,人从马的身上获取肉食、马奶和皮毛,而马则通过人的驯养不断繁衍壮大,逐渐衍生出不同的种群。这时,文明的曙光从欧亚大陆的各个角落冉冉升起,缓慢而宁静,人们用最简单的工具从事生产,吃着最粗糙的食物,过着最简陋的日子。在缺乏交通工具的年代,不同文明之间鲜少直接交流。然而,当一部分人跨上了马背时,一切便统统都变了。

史学家认为,最初跨上马背的是古印欧人,他们发源于乌拉尔山到高加索山一带,那是欧亚草原的西部,马的故乡之一。考古人员曾在今天哈萨克斯坦北部波太遗址和乌克兰的德莱夫卡遗址中发现大量公元前4000年的马骨,它被认为是人类驯化马最早的直接证据。古印欧人是白种人的先祖,今天所有的欧洲白人,以及曾被东方文明所牢记的雅利安人、月氏人、塞种人等等,都与古印欧人直接关联。

与黄河流域的中国人、尼罗河流域的古埃及人以及两河流域的古波斯人比起来,古印欧人的生存环境十分恶劣,那里气候干燥,冬季严寒,食物匮乏,没有条件去发展足以让人口生息的农业种植技术。光靠畜牧与捕猎所取得的收获是很有限的,现实的逼迫让古印欧人不可能在一个地方长久地居住,寻找食物与生存空间,成了他们唯一的选择,就像中世纪的维京人。他们在不断地迁徙、寻找中偶然发现了马的新功用——运输,于是,一种新的文明诞生了。

印欧游牧民借助马的力量不断迁徙,并在欧亚草原的各个角落催生出不同的子文明。法国历史学家勒内•格鲁塞在其著作《草原帝国》中这样形容游牧民与马的关系:“他们在马背上度过一生,有时跨在马上,有时像妇女一样侧坐在马上,他们在马背上开会、做买卖、吃喝、甚至躺在马脖子上睡觉。”

因为马,游牧民拓展了生命的半径,也找到了生活的方法,同时还衍生出一种新的崇拜——马的崇拜。古希腊历史学家希罗多德曾记述,“游牧的马萨盖特人在诸神中间只崇拜太阳。他们献给太阳的牺牲品是马,他们把马作牺牲来奉献的理由是:只有人间最快的马才能配得上诸神中间最快的太阳。”因此,考古学家在许多个欧亚草原的古墓葬中发现大量的马骨,它们不是用于祭祀,就是某个游牧部落首领死后的陪葬品,显然,一个在马背上生活了一辈子的王,无法忍受死后没有马的日子。

今天,地处欧亚草原地带的所有民族,依旧对马有着深刻的眷恋,不管是蒙古人、哈萨克人、土库曼斯坦人、乌克兰人,或者哥萨克人,马是他们最好的朋友,也是其文明的依托。

冷兵器时代的利器

冷兵器时代,马是最具机动性的战争工具,谁拥有足够数量的优秀马匹,谁就掌握了克敌致胜的法宝。历史学家王曾瑜说:“马用于战争所带来的机动性,只有后来坦克和飞机的发明才得以超越。”

自从游牧民族跨上马背的那一刻起,世界文明的格局便发生了巨大的变化。培根曾在其《随笔》中这样写道:“在古代时期,战争往往来自东方。波斯人、亚述人、阿拉伯人、鞑靼人,这些侵略者都是东方人。”实际上,“这些侵略者”都是马背上的民族。

从公元前2000年开始,农业帝国便不断地遭受游牧民袭击,古巴比伦城被赫梯人洗劫,亚述人攻入欧洲,印度河文明被雅利安人征服,黄河文明也不断被骚扰……马不仅改变了游牧民的文化,更彻底颠覆了上古时期农业文明与游牧文明之间军事实力的对比。在机动性更加强大的“野蛮人”面前,人口、经济、文化占优势的定居民族一筹莫展,他们见到马,就好比古罗马人第一次见到战象一样,惊恐万分。“马的驯化,使古代印欧人作为游牧民拥有了比南方农业和商业民族更大的优势。”(汤因比)

从军事史的角度分析,人类对马的使用可分成三个阶段:

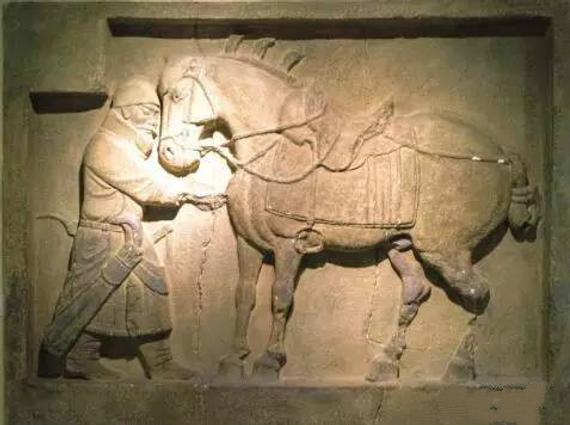

首先,是战车的投入。从东哈萨克草原辛塔施遗址出土的双轮马拉战车遗物判断,至少在公元前2100年以前的欧亚草原上,游牧民便是驾着这种马车东征西讨。他们来到埃及、巴尔干半岛、塔里木盆地、伊朗高原和印度,在摧毁当地原有文明的基础上,建立了新的文明。而在中国,马车的存在同样由来已久。史料记载,商汤灭夏的法宝是“良车七十乘”,河南安阳的殷墟遗址中曾多次出土战车遗物。其后,车战的规模不断扩大,周武王灭商动用了“戎车三百乘”,春秋时代著名的城濮之战,晋军的主力是“车七百乘”,战国末期,秦军在攻灭六国的过程中,动辄出动千乘以上。有一种说法,秦国之所以能够统一天下,除了戮力革新,最重要的原因便是战马与战车的优势。秦人的先祖善于牧马,被周孝王器重封于秦地,后来秦人又与游牧的西戎打了数百年的交道,锻造了强悍的尚武之风,更取得了大量的西方良马,让他们以后在征战六国的过程中无往而不利。

其次,是骑兵的大量运用。战车虽然增强了速度与冲击力,但受地形的限制非常大。因此,游牧民族率先摒弃了它,采取更加机动灵活的骑兵作战,于是,一种更加恐怖的闪电战开始了。公元前7世纪,亚述帝国凭着弓骑兵的优势迅速崛起于两河流域。公元前53年,克拉苏所率领的4万罗马军团,惨败在安息帝国的2万骑兵之手,不仅全军覆没,连带赔了自己的性命。公元前201年,意气风发的刘邦率领汉军32万准备北击匈奴,却不料被对方的40万铁骑牢牢围困于白登山,整整七日夜,一筹莫展。也许,当年古希腊人正是因为看到了来自东方的斯基泰骑兵,才在噩梦的惊扰下创造了“半人半马”的传说。日本学者江上波夫在《骑马民族国家》一书里这样评价,“骑马战术的出现,不仅是战争史上划时代的事件,在人类史上也有着不可估量的意义。因为它不仅对欧亚内大陆游牧民的骑马民族化及国家形成和开展侵略以决定性的条件,而且,连阿拉伯民族伊斯兰化势力的发展,蒙古民族的兴起,欧洲人对美洲大陆的征服,也全是因为有了这种骑马战术才具备了可能性。”

最后,是马镫的发明。早年的骑兵没有马镫,骑士们只能双脚悬空,用脚紧紧地夹住马腹前进,虽然它比马车有所进步,但长途奔袭仍显吃力。马镫的发明则完全改变了这一劣势,人和马彻底地合二为一,成为完美的战斗组合。战车来自于西方,马镫则来自于东方,根据目前已有的考古证据显示,公元三世纪的鲜卑人率先发明了金属马镫,并把它推广到整个中原地区,乃至朝鲜半岛与日本。西方使用马镫晚了中国数百年,直到公元6世纪柔然人的入侵,欧洲人才第一次领略到这个小物件的重大威力。从此,欧洲开始全面推广马镫,并进一步催生出一个新的时代——封建时代。

文化交流的“使者”

马被运用于战争,其破坏力有目共睹,几千年以来,被“蛮族”毁灭的文明国度数不胜数。无论雅利安人、斯基泰人、匈奴人、突厥人或者蒙古人,其铁蹄所至,无不是残砖破瓦、经济凋敝、人口锐减的画面。

然而从另外一个层面看,马的运用增加了人的活动半径,也增进了世界各地不同文明之间相互沟通的频率,从而催化出更加先进的文明形态。欧亚大陆的历史上,曾出现过四次以上大规模的民族迁徙,其肇因全跟马背上的民族相关。不可否认,战马带来了杀戮,但也带来了文化的交融、思想的碰撞。柔然人带去的马镫开创了欧洲近千年的封建制度,蒙古人携带的火药更让欧洲人走进一个全新的时代,阿拉伯人带去的中国的印刷术,为欧洲的启蒙运动、知识普及提供了最好的传播工具。因为马,东西方文明进行了近距离的深入交流。

甚至,绵延万里的“丝绸之路”也跟马有着密切的关系。

公元前115年,张骞与他的使团用西域良马将葡萄、苜蓿、石榴、胡麻带回了中原,使汉民族第一次见识到新奇的西方物种。几年后,汗血宝马的到来进一步刺激了汉武帝向西遥望的决心,从而直接促成了东方文明与西方文明的政治、文化、经济交流。东汉时代,洛阳的白马寺是为了纪念一匹驮着经卷从西域归来的白马而建。唐朝初年,玄奘凭借马的力量将厚重的佛经从印度带回来,极大地丰富了中国人的精神世界。《西游记》里的白龙马是一个隐喻,它既呼应了白马寺的主角,也凸显了玄奘坐骑的劳苦功高,它沉默、坚忍、牺牲奉献,它的最终修成正果,喻示着古代中国人对马的集体讴歌。

谈及马对人类的贡献,还不得不提古代的邮驿制度。2000多年以前,东西方各国都先后建立起完备的交通信息网络。波斯人、埃及人与罗马人都曾大修驿道,建立驿站,供骑兵与马夫来往疾驰。试想,如果当年希腊人及早拥有驿马,恐怕也就不会出现马拉松的悲剧。

而在中国,西周就有了初步的官方邮驿系统,一直发展延续到清末。在过去,传递消息的人被称为“健步”、“邮人”或者“递夫”,邮驿的马车叫“传遽”、“传车”。汉朝驿传制度基本成熟,“五里一邮,十里一亭”,并在交通要道上每隔30里建一“置”。置是“驿置”,又叫“传置”,指配备了马车,专门用来递送紧急公文用的大型驿站。丝绸之路正式疏通以后,来自西方的商旅、使者进入中国境内以后,皆可以乘坐沿途驿站提供的车辆或驿马,直抵长安。

唐代邮驿制度发展完备,全国总共有驿所1639处,据敦煌和吐鲁番出土的文书显示,唐代在敦煌设有“传马坊”,在西州(吐鲁番)设有“长行坊”,这些机构都饲养了大量马匹,可以分成战马、驿马和专供皇亲贵族骑乘的征马,马的身上都烙有印记,标明年岁、类型、体力状态等。当时,西州建有驿道11条,敦煌建有驿站20个。发达的驿传制度,对唐朝丝绸之路的繁荣提供了坚实的基础。文献记载,当时骑快马从金城(兰州)到长安,6到7天便可以跑完一个来回。

唐代诗人王维的一首《陇西行》,很传神地描述了古代通讯中马的重要性,“十里走一马,五里一扬鞭。都护军书至,匈奴围酒泉。关山正飞雪,峰戍断无烟。”边关告急,偏偏天降大雪,烽火点不起来,这时候,唯有指望马了。

13世纪,蒙古人开创了历史罕见的辽阔帝国,为了有效进行管理,他们设立了四通八达的驿传制度,叫“站赤”。1264年忽必烈迁都北京(元大都),正式颁布《站赤条划》,即以北京为中心,统一蒙古站赤与汉地邮驿制度,建立以驿站为主体的马递网路和以急递铺为主体的步递网路。从此,元朝的交通信息网达到完备,任何一条消息,都可以快速且畅行无阻地传递到欧洲。马可波罗的中国之行以及走向巅峰的路上丝绸之路,都有赖于这样完备的交通信息体系。清代史学家万斯同曾说:“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中。”元朝是东西方政治、文化、商贸交流最频繁的时期,除了海上的船,陆地上,马是最大的功臣。

一百年前,随着电报、电话、火车、汽车的发明与普及,马彻底退出了人类的交通与信息传播体系。然而谁也不能忘记,在此之前,它已经在这条路上奔跑了数千年。

(《丝路发现》杂志2016三月刊)

| 点击下载【新浪体育客户端】,赛事视频直播尽在掌握 |