师从大松博文川女排拼出九冠 周总理曾亲自关心训练

|

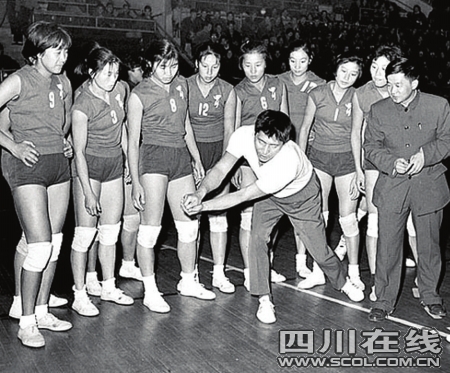

| 女排队员接受大松博文指导 |

|

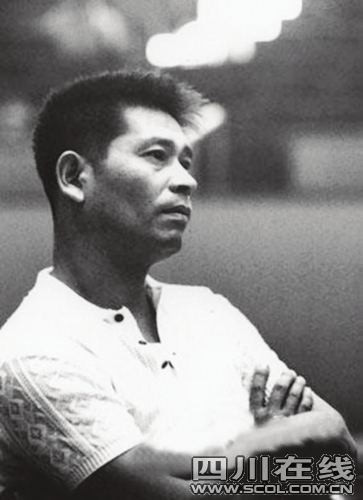

| 四川女排曾经的辉煌已经鲜有人知 摄影杨涛(翻拍) |

|

|

| 左起:何治华、杨德华、任国钰、梁昌鹏 摄影杨涛 |

成都市跳伞塔,四川省运动技术学院正门对面的11号大院里,有一座很不起眼的六层楼房。虚掩的大门上贴着一张纸条:“要打球,请联系137××××××××”。推门进去,是一圈井字形的回廊式办公室,右边有一块空荡荡的旧排球场,如今已经被改造成羽毛球场。

如果没人提醒,谁能相信高楼大厦包围中的这一块场地,就是曾经屡创辉煌的四川排球队的训练馆。从1975年到2006年,从这里走出了张蓉芳、朱玲、梁艳、巫丹、周建安、张翔、张利明等一干国家队名将。忽然,二楼屋里传来哗哗的麻将声,打断了记者的追忆。循声而去,一群大爷大妈们正乐在其中。

采访就从麻将桌旁开始,任国钰、杨德华、何治华,平日经常小聚在此的几个老搭子,她们曾是早一批的排球国手,再加上专程赶来的梁昌鹏,这几位四川女排光荣历史的见证者,讲述了一段段难忘的回忆。

A

从日本请来大松博文

“当时考虑到某些因素,没有让大松直接训练中国女排,而是挑选了几支云集了国手的地方强队,在上海集中训练一个月。我们四川队有6个人接受了‘魔鬼训练’。”——任国钰

杨德华,四川女排连夺第四届和第五届全运会冠军的领队,是本次采访的联系人,她告诉记者:“前不久中央电视台的才来采访过我们,主要是讲大松博文当年训练四川女排的事,下个月就将在CCTV5播出了。”于是,话题就从大松博文那里展开了。

简单介绍一下“东洋魔女”的缔造者、日本著名排球教练大松博文,上世纪60年代率领据称“平均身高只有1米71”的日本女排,创下了118场国际赛连胜纪录,期间赢得了世锦赛和奥运会的金牌,一举震惊世界。中国排协经过周恩来总理的批准,在1965年4月邀请了大松博文来华一个月,协助训练中国的女排队员。

任国钰,四川女排第三届全运会冠军的领队,1958年就入选了国家队,1965年在四川队她已经是老队员了。“当时考虑到某些因素,没有让大松直接训练中国女排,而是挑选了几支云集了国手的地方强队,在上海集中训练一个月。我们四川队有6个人接受了‘魔鬼训练’,我因为年纪大和有伤病在身,就没有被安排参加。但是,教练组仍带着我们在一旁边学边练。”任国钰回忆说,“她们练得那个苦啊,不仅仅是我们这些天天站在场边看的队友们难以承受,那时,每场训练课都组织了观众,还有部队官兵和文艺界人士前来观看。没有哪一天,没有不看哭的人。”

B

训练太苦号召学江姐

“每天训练下来,几乎每个人都有尿血和呕吐的现象,哪个身上不是青一块紫一块的,用铺盖捂着都痛。”——杨德华

大松博文带来的训练方法是革命性的,也是极限性的。作为参训者之一的杨德华体会最为深刻。“每天训练8个小时,几乎每个人都有尿血和呕吐的现象,哪个身上不是青一块紫一块的,用铺盖捂着都痛。”杨德华说,“之前,我们对训练的艰苦是有准备的,甚至提出要学习革命烈士江姐,但大松的高强度高密度训练还是令人吃不消。

记得有一个队员练习网前6米的移动接球,要连续接1000多次。发球和扣球大松从来都是亲力亲为,我负责给她递球。看见那名队员都快来不起了,我不由放慢了递球的速度。这时大松冲我发火了,我忍不住冲进旁边的休息室,一下就哭了出来……其实后来想想,大松更不容易,每天训练下来,他自己的手都是乌青的,实在让人敬佩。”

当然,大松最初是把训练日本女排的那一整套完全拿了出来。杨德华回忆道:“只要对球员不满意,他就拉着两个人的脑袋往一块儿撞,或是狠狠地踩你的脚。后来周总理得知了这种情况,专门给大松提了两点要求:一是要尊重女性,例假必须休息一天;二是不能打、不能骂。大松立刻改了这习惯,我们对他的感觉就从怕变成了不怕。”后来,大松博文的“魔鬼训练法”很快得到了广泛认同,“这是一次训练革命,甚至推动了各行各业的发展。”在1977年到1987年间担任四川女排主教练的梁昌鹏如是评价大松博文带来的影响。

任国钰说:“四川女排把大松的训练法带了回来,也是坚持得最好的,午饭地点从此改在了训练场。量上去了,比赛前也要训练,打再艰苦的比赛都是小菜一碟。”受益匪浅的四川女排,用当年第二届全运会的金牌作为对大松博文的最好回报。

C

但最令大家士气鼓舞的时刻,并非某个捧杯之夜。而是1960年的一天,四川女排到北京参加全国会战,在北京体育馆,她们出人意料地战胜了国家集训队。小平同志在主席台观看了整场比赛,用“顽强拼搏、前赴后继”八个字高度赞扬了四川女排。

作为称霸一时的九冠王,四川女排得到的最多的评价就是作风好。曾担任过四川女排一队主教练的何治华很有发言权。“一直到1985年以前,四川队的平均身高都比对手要矮4-5厘米,但我们有自己的特点,除了灵活和快速,最关键的还是吃得苦。经过在泥巴地的训练,队员们不怕摔打,特别是遇到比我们强的对手,那股狠劲有点不战而胜的威慑力。”何治华还搬出了制胜口诀,“有人总结过四川队的三件宝——‘发球、防守加打吊’。我们高飘发球是一大特色,好多球队都怕得很,顽强防守则被比喻为‘牛皮糖’。五连冠时期的国家女排主教练袁伟民曾经表示,按照实力来排,四川队也就四、五名的水平,可大型比赛却能经常拿冠军,精神面貌和比赛作风值得称道。”

任国钰说:“有一句口号最能体现我们的拼搏精神——‘有百分之一的希望,就要百分之百的争取。’”

“三件宝”成就九冠王

“按照实力来排,四川队也就四、五名的水平,可大型比赛却能经常拿冠军。”

——袁伟民

第二届全运会冠军,是四川女排九个全国冠军(第二、三、四、五届4次全运会,以及1954年、1955年、1963年、1978年和1980年5次全国甲级联赛)中分量最重的一个。还有这么一个段子在40多年后让大家记忆犹新:那场女排决赛是由四川对辽宁,时任西南局第一书记兼成都军区第一政委的李井泉正在北京开会,为了不给队员们增加心理负担,他只是派了秘书前去助阵;而时任东北局第一书记兼沈阳军区第一政委、后任中国排协名誉主席的宋任穷,非要亲自到现场为辽宁队加油。结果,轻装上阵的四川队历史性地收获了第一枚全运会金牌。后来,李井泉在北京饭店设宴款待四川女排时,表扬姑娘们没有辜负他的良苦用心。

D

对党和国家心存感激

“要吃饱从来没有问题,跟飞行员的标准一样。其实当时老百姓的生活很苦,所以对党和国家非常感激。”——任国钰

正是艰苦的训练和相对优越的生活条件,造就了这样一支女排铁军。1956年入队的任国钰是四个人中年龄最长的元老,她看着训练环境一步一步得到了改善:“50年代初,四川女排刚刚成立,根本就没有固定的训练场地,只有到处借场地练,去得最多的就是某银行的空坝子。过了几年,市体育场旁边有了简陋的室外训练场,其实是块泥巴地。不管天晴下雨都在那里练,要不就是一身泥浆,要不就是太阳灼伤了眼睛,遍身都是伤。1959年的时候,终于有了室内训练房,搭了几十厘米的木架子后再铺上去的地板很有弹性,不比现在的差。但是得男女排四个队轮流使用,更多的时候还是在室外。跳伞塔这座训练馆是1975年建成的,那会儿周围全是田埂。这儿一呆就是三十年,感情深着,所以现在我们的退休活动还是在这楼里。”

令这批老运动员欣慰的是,在生活上一直得到了国家的周到照顾。任国钰又回忆起1960年到1962年这段困难时期,“那时只有一队坚持训练,二队被派到凤凰山基地劳动锻炼。我正好在国家队,很难回来,二队的小队员就把自己种的红苕送到我们家。要吃饱从来没有问题,吃的是罐罐饭,一块五一顿,跟飞行员的标准一样,还有人说是‘总理级伙食’,其实当时老百姓的生活很苦,所以对党和国家非常感激。”

记者徐杨