| 不笑 淡定 从容 腼腆--关于孔令辉的几个关键词 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://sports.sina.com.cn 2006年12月19日10:27 《乒乓世界》杂志 | |||||||||

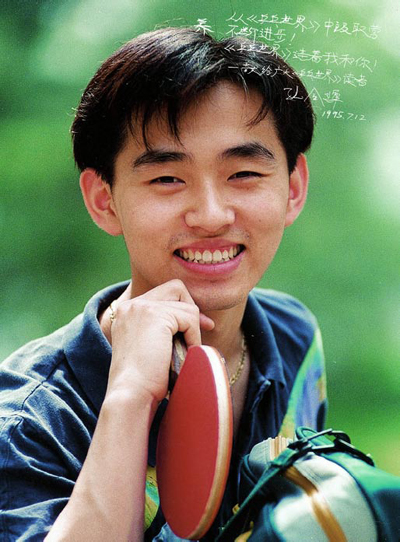

孔令辉退役的那天,我在MSN上给慧敏的手机发去了一条短消息,“孔令辉真的就这么退了。” 没有回音,仿佛石落大海。我思纣着,难道慧敏的心底,真的再也泛不起一丝涟漪?

后来才知道,原来那条短信根本没有到达慧敏的手机。 一个月后,为了把自己沉沦到十年前,去打捞那些失散已久的记忆,我赶着把各种杂务先处理完了,把手机关了,然后打开笔记本电脑。可是,我早早发帖收集孔迷心声的那个网络论坛,此刻却因为当机而无法访问。更可恶的是,我的笔记本因为感染了网上流窜的木马病毒,时不时自动蓝屏、关机。没有一点情绪,拿起无绳给慧敏打个电话吧,看看她积蓄得如何了,话刚说一半,声音猛然中断,她的手机没电了。 耳边只余下CD里的一碟老歌,“多年”。多年以前,哪有什么手机、笔记本电脑、网络论坛、MSN?打球的球迷,只有电视和球拍。不打球的球迷,只有剪刀和浆糊。我曾经收到过一位读者寄来的剪贴本,翻开孔令辉发球的封面,里面密密麻麻贴满了近十年的国手照片和报道,几乎所有经典时刻都能在其中找到,当然,还有给“孔令辉哥哥”的祝福。这本剪贴,至今保存在我的资料夹里,一位球迷的青春,在里面睡得是那样安静,踏实。而我们每天的生活,是这样的焦躁,不安,被四面八方的信息流冲来荡去,打成了筛子。还是CD封套上的一句话说得好,“被时间锁住的东西,还是要等时间来开”,可是,如今的时间来也匆匆去也匆匆,哪顾得上帮我们开锁呢? 送我这辑“多年”的,是周知,如今在南方一座园林城市里做着音乐主持人,专做老歌回顾。认识她是在2003年。巴黎世乒赛,球拍从孔令辉手中滑落的那一刻起,我就在寻思着,要找一个人来写孔令辉。不是写他多么光辉,不是写他多么偶像,而是写出那个时代的故事,写出一个人和一代人共同的成长。 不得不承认,网络是个好东西,有了它,你不仅可以在Google里键入“孔令辉”然后“Enter”,也可以省却铸铁鞋的功夫,在论坛里静候远方的不期而遇。就在那年6月,我登陆论坛时收到一条留言,她说她是孔令辉的球迷,写了一点东西,希望可以继续写下去,不知道《乒乓世界》是否用得上。我让她先发过来看看。这一看,我没有踏破铁鞋无觅处,却体会了什么叫心有灵犀一点通。 在周知那辑《我不舍得不怀念》的系列中,我看到了小虎队的卡带,看到了“四大天王”,看到了课桌上的“三八线”,看到了郑智化的《水手》,看到了被偷走的漂亮单车,看到了在毕业纪念册上留言,看到了爸妈为“分数线”的两分之差痛下血本,看到了琼瑶的《水云间》,看到了《新体育》和《乒乓世界》……简言之,我看到了自己。换言之,我看到了一代人记忆的交集,这个交集因为孔令辉而得以在时间的洪流中幸存。 不出意外地,在周知的文字里,我也看到了人们心目中孔令辉经典的模样: “那个叫孔令辉的男孩,一种青春年少很难看到的冷静。昨晚他的同伴都乐开了花,怎么都没看到他笑呢?是摄像机错过了?什么时间能看到他笑呢?直觉告诉我,他笑起来会带点腼腆,大概还会低下头来不看镜头,那样子一定乱好看;他肯定不怎么健谈,属于有问才答的那种;还有那件看上去不怎么合适他的蓝色队服,如果换一件黑白格子的休闲衬衫,一条黑色休闲裤,他可以去演校园爱情电影,演琼瑶笔下年轻时的秦汉秦祥林演过的角色——骑着单车徜徉在大学校园里,偶尔停下来,回头,表情淡淡的,一点点的cool……” 不笑,淡定,从容,腼腆……这些,是几乎所有球迷描绘孔令辉的关键词,周知也不例外。 当周知被高中的功课压得喘不过气时,当她得知孔令辉他们被关在一个叫正定的地方备战奥运会时,“我突然有一种和他同病相怜的感觉,尽管在我看来,他的理想比我崇高,也许我们根本不存在可比性,但我愿意这样一厢情愿地以为,我高兴。” 真的是一厢情愿。 五年前,我第一次,也是至今唯一一次独自采访孔令辉时,就领教了这一点。面对提问,他的确是有问才答;面对录音笔,他的确宁愿把头错过去,把目光投向别处;面对我这个采访者,他的确没什么笑容,表情淡淡的。他绝不会和我——一个在他看来毫不熟悉的人,有丝毫同病相怜的感觉,尽管当时的我多么想告诉他,我是因为他而选择了横拍,曾经为了修复一张他阳光灿烂的照片在电脑前忙活了一整天,又有一个怎样喜欢他的女友。尽管我至今认为孔令辉那次“挤牙膏”打击了我作为球迷的热情,可是我也至今一厢情愿地认为,那是因为孔令辉就是那样的人,他没有恶意,也绝非耍大牌,而是天生没有与人套近乎的欲望,天生不在意别人的看法。 五年里,我渐渐知道:孔令辉不会对着镜头摆出笑脸,但私底下绝对是开玩笑的好手;他不算健谈,想让他连续接受20分钟采访即使对资深记者来说也是种挑战,但他说起话来跟打机关枪似地快,而且涮起人来不偿命;他的确喜欢非黑即白,但绝对不会让琼瑶满意,因为他并不擅长将自己心底的一点点情感捕捉并放大。 这些,多次采访孔令辉的慧敏不可能不知道,甚至应该比我更清楚。可是,五年后,在邢台热身赛的晚宴间隙,当孔令辉屡屡以躲酒为名从主桌串到我们坐的包房时,慧敏还是悄悄地问我,“你说他过来是不是因为你刚才告诉他,这是我最后一次采访他?”确实,在晚宴前见缝插针的采访中,面对孔令辉一如既往的催促和快言快语,我忍不住告诉他说,慧敏要去美国了,这很可能是慧敏最后一次采访他,慧敏的记者生涯是从他开始,也将从他结束。尽管有看似如此充分的理由,我依然觉着,号称“不做孔迷很多年”的慧敏,其实依然在一厢情愿——我们这屋离主桌最近,而且都是孔令辉以后有可能主管的小队员,气氛也最轻松,不来这屋去哪屋?即使孔指导对慧敏“良心发现”,也多是顺水推舟,很难说会是刻意为之。 其实,对于这样的一厢情愿,我早已见得太多。2003年10月,“令辉星际”网站的创始人风信子,刚好从加拿大放假回家,正忙着与网友一起做那本孔迷文集《相约》,准备作为送给孔令辉的生日礼物。18日那天,她一直为此忙到中午三点才吃饭,本来不太想给孔令辉去电话,但善解人意的妈妈说,打一个吧,10月份在国内不容易啊,以后再难有这样的机会了。于是,风信子拨通了那个最熟悉的陌生号码,向自己喜欢了八年、为之做了四年网站、三年前见过面的孔令辉表达生日祝福。“他可能在忙什么,总共说了不到一分钟。我还没什么,但我妈在旁边有点接受不了,接完电话,我妈虽然没说出来,但我感觉得到她想说‘你为他做这么多值不值啊?’我只能安慰妈妈。对此,我也不能说习惯,但是也想到了吧,有些心理准备,本来就不能算熟人。孔令辉就这样了,(我和)他不是很熟的朋友,从他的角度上,他当时可能在做一些事情或者不方便说话。”若干天后,在中央电视台《名将之约》演播室里亲手把《相约》送给孔令辉之后,在别的孔迷争相去签名合影而自己却躲在一旁默默流泪之后,在北京西站对面的麦当劳里,风信子以这种一厢情愿的方式总结了八年里与孔令辉的第二次通话。 为什么,这么多人会一厢情愿地维护孔令辉,维护这个远隔千里非亲非故的人?为什么,明明是急性子的孔令辉,连打球都是以速度快著称的孔令辉,却被这么多人只看到了淡定从容的一面? 北京的一场新媒体艺术展上,曾展出这样一件作品:屏幕上的图像借助程序转化为特定的声波,发射出去,那边的接收器再以同样的规则,把声波还原为图像显示在另一台屏幕上。一旦有观众进入这一封闭空间,就会不可避免地干扰既有的声波,令还原出来的图像失真。 有意无意间,人总是有选择性地接收信息,再有选择性地传播、记忆和忘记。就像周知所写,“你不得不承认互联网是个神奇的东西,但如此便捷的方式,省略了追逐的辛苦也省略了追逐的快乐。无从体验一个情感堆积的过程,无异于丢掉了这段感情的魂。其实,那种追逐就像是做一个拼图,你必须把它的每一部分一个一个找到,然后再一个个在合适的位置拼装起来,一点一点完善一个心中的形象。”谁能说,一幅拼图不会有两种拼法?谁又能否认,那个心中的形象本就是自己所绘,而非真实的投影?甚至,所谓“完善”不过是自己心底对完美的期望,所谓“拼装”不过得到了另一个自己,渴望的自己? “他真的才19岁,和我一样诞生在枫叶翻飞的十月。他和我的距离真的只有4岁,他应该和我有一样的思维方式,或许还会有一样的喜好,接触的是同一个中国,吹一样的风看同一个月亮。而距离这个词,好像就这样一下子变淡了。是呀,他才19岁,这意味着我可以慢慢地看他打球,即使是10年,他29岁,那已经是一段足够漫长的岁月了。”在周知的笔下,或者说,在许多球迷心里,孔令辉,其实是自己青春的影子。 如此想来,这么多的一厢情愿便不足为奇——有谁不愿意维护“自己”呢?爬格五年,自认不擅长起标题的我,唯有一个标题起得满意,就是慧敏2004年写的《这么近,那么远》——自己的影子,是这么的近,可又那么远,永远捉不到。 不过,可以作为影子的自己,可以作为期望的国手,并不只孔令辉一人。仅我知道,2002年的青岛,一个叫亦亦的乖巧女孩,把刘国梁拍摄“干杯!大满贯”时喝过的啤酒瓶抱在怀里,抱回了寝室,只因她自己安静得不能再安静,这一辈子都无法拥有国梁仰天长啸的激情。我还知道,一位喜爱着孔令辉的柔弱女子,同样被李菊的飒爽英姿击中,因为在旁人看来,她是那么的弱不禁风。那么,是什么让孔令辉成为最多人的自己? 一千个人或许有一千种理由。1998年6月,风信子出国后第一次在电视上看到乒乓球,那场比赛并没有孔令辉,是黄文冠对金择洙,“我看了一眼就哭了。很久违啊,一年都没有看过乒乓球。一个在国内不能算疯狂但至少是痴迷乒乓球的人,到那种环境里突然就与乒乓球隔绝了,所以即使没有中国队员,我还是坐在那里就哭了。”对于从小在体育班长大、13岁独自去加拿大求学的她,乒乓球已成为美丽的乡愁;对于不愿再去想去回忆在异乡感受的她,2000年悉尼狂吻国旗的孔令辉无疑是最完美的;对于网络签名是“虽逆风而行,仍深信我心,乃游子深情”的她,2005年上海世乒赛男双夺冠向观众致谢后悄然摸了一下胸前国旗的孔令辉,比领奖台上举花示意的孔令辉,更符合自己。 尽管乒乓球是中国的国球,这样的理由仍不足以解释:何以孔令辉在80年代人的眼中,成为励志的榜样;在70年代人的眼中,他是青春的尾巴;在60年代人的眼中,他是邻家的小弟;在50年代人的眼中,他是理想的儿郎。这种超越亲情、友情、爱情的第四类情感,到底从何而来? 还是让我们回到周知的笔下,看看那个刚参加完公益合唱会被记者截住的孔令辉: “记者问他:参加这样一个活动,对唱歌有什么感想? 他说:不太会唱,就是跟着哼两句。(真是大实话) 记者又问:能不能给我们唱两句? 他羞涩地摇了摇头:还是算了吧。 天!我彻底被他的率真所打败。我想我如果是他的球场对手,遇到如此可爱的人,直接扔了球拍投降不算,一定自己帮他把比分牌翻到21分,然后找他合影签名。 第一次发现,不穿队服不打球的小辉可以是这般的青春朝气,而那难得一见的笑,果真如我千百次在心里描绘的一样,带着一点腼腆的羞涩。而那声音,正是我喜欢的那种,一点点厚重,标准的北方普通话。我当时就给这个‘偶像出场’打了80分,而扣掉的20分,10分是因为他实在不善和媒体打交道,连一句寒暄一下球迷的话都没有;另外10分,就是他太不合作,一个字都不舍得唱。当然,后来的事实证明,他确实不怎么会唱,更不善于show,而与媒体的交流,八年里他终于成熟。” 有了这样的镜头,就不难理解,若问为什么十年前是孔令辉而不是别的国手成为最多人的自己,就像问为什么十年后在“想唱就唱·唱得响亮”中是李宇春而不是张靓颖高票当选。 十年间,羞涩已经成为我们这一代人的奢侈,在更年轻的一代那里,甚至已成为羞耻,如果不善于show,又怎么“我型我秀”? 十年间,青春的影子成了青春的尾巴,昔日的“小辉”成为昨日的“老大”,昔日的梦想成为现实,昔日的现实成为梦想。 即便如此,就像这辑文章里多处提到了手机短信,今时今日,中国人对短信的偏爱也甚于西方,有人分析,这与东方的文化传统有关。 与风信子聊天时,有一句话让我印象最深,她说,希望下次回国见到孔令辉时,不再单纯以一个球迷的身份,而是以一位精算师的身份站到他面前。在北美,一个人至少需要十年才能完成精算师的全部考试序列;在国内,精算师的人数目前仅以十计。 许巍在《蓝莲花》中唱到,“心中那自由的世界,如此的清澈高远,盛开着永不凋零蓝莲花。” 孔令辉已成为孔指导,青春已绝版,蓝莲花却永不凋零。(《乒乓世界》独家提供 文/本刊记者 李克非) |

|

|

|||||

|

|

新浪简介 |

About Sina |

广告服务 |

联系我们 |

招聘信息 |

网站律师 |

SINA English |

会员注册 |

产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |