基德剃光头因怕白发影响士气 若非33岁求变恐已退役

如果基德没在33岁那年开始苦练投篮,小牛还能夺冠吗?

如果基德没在33岁那年开始苦练投篮,小牛还能夺冠吗?老人与火

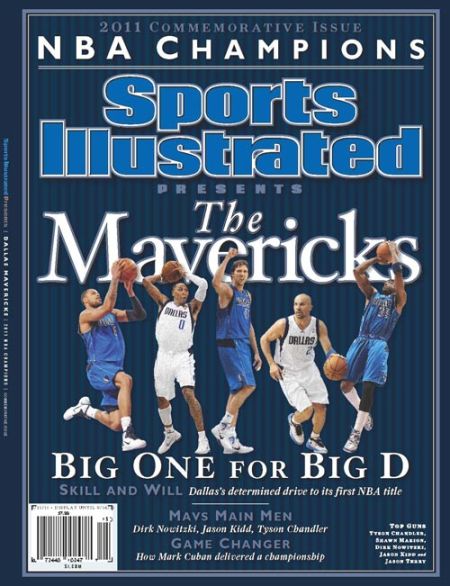

这是总决赛开始之前,《体育画报》记者所讲述的有关杰森-基德的故事。

文/美国《体育画报》记者 Ian Thomsen

汽笛声响起,暂停结束,泰森-钱德勒如同离笼惊鸟;杰森-特里像天使挥舞翅膀般滑翔;德克-诺维茨基和肖恩-马里昂找了个安静的地方打闹。15秒过去,第二声笛响后,杰森-基德才从板凳上缓缓站起,加入到手舞足蹈的队友中去。

超过17年的职业生涯经历,已让基德了解这项运动的每一处细枝末节——一次长暂停的时间是100秒,但球队再次上场却要在115秒之后。15秒也许无足轻重,但毕竟能够休息。每场比赛拥有六次长暂停,第二节和第四节开始前的休息时间也不短。基德抓住能够休息的一切时间坐在板凳上,每场比赛比别人多坐三分钟,整个赛季就能多休息四小时以上。“你得以储存了四小时的能量等待开赛,”基德说。

38岁,基德成为NBA总决赛史上最老的先发控卫。33岁的特里总是对基德不再系紧鞋带大惊小怪,诺维茨基也称基德为“化石”,还特地“求”他剃光头发,这样全队就不会因为看到灰白头发而士气低落。“你有点太老了,”诺维茨基告诉基德。但区别于那些在季后赛中抱大腿的家伙,基德仍然有理由感到自豪——在今年季后赛中,他的抢断领先联盟,助攻位居第二,一度在三分球数上位列第三。他是小牛式篮球能流畅运转的关键所在,防守坚韧,进攻更有出人意料的发挥。当对手和小牛打起阵地战时,主帅卡莱尔让基德多搞些“空中作业”——结果他承认,球队的确更有活力了。

如果热火和小牛的对决最终成为詹姆斯和诺维茨基在第四节的飙分大战的话,基德将成为诺维茨基强有力的后盾——给出到位而舒适的传球,并使尽一切招数 限制詹姆斯。虽然比詹姆斯老12岁,轻了18公斤,还矮了10厘米,但在经验方面,基德胜出的可不是一点点——这人每场比赛打完后都会坐在更衣室里,把战术总结一字一句打到手机里,队友以为他在发短信。小牛可能打不出热火那么多的五佳球,但他们犯错更少,在比赛最后的几分钟内,更是鲜有失手。“这是因为基德,”钱德勒说,“他总让我们对局势保持掌控。”他一边说,一边指了指右边的太阳穴——那是基德暗示他要位时身体倾斜太厉害时常用的手势。

年度最佳控卫的头衔,长期被那些突破迅疾、踏步如燕、能在空中扭麻花的小个子霸占,今年情况却或许有变——这个名号似乎要被一个常规赛季场均7.9 分、很少起跳、运球像快步走的老头劫走了。基德也有过像罗斯和维斯布鲁克那样快如闪电的时光,但就算那时候,投篮也不是他热衷的。传球第一的理念,一种行将灭绝的观点,依旧在他脑中常存。基德深深意识到身高七英尺的诺维茨基一直都希望高传,而后场伴侣特里则期待快速传球,因为他总爱在对方防守未成型时出 手。现役所有球员中,基德以46689分钟的常规赛出场时间傲视群雄,征战过15次季后赛,拿下过56场国际比赛胜利。现在的他有些跑不动了,但对队友的站位依旧了如指掌,如果一名队友站在基德肩膀后,他能马上认出是谁。“有时基德传球的落点让你觉得不可能进球,但还是进了,”钱德勒说,“因为他知道你能投进。”

热火为总决赛苦等了11个月,小牛却是意料之外的敌人——他们能够晋级,大部分因为诺维茨基的无解发挥,还有一部分则是基德对科比和杜兰特的防守。看防杜兰特尤其令人印象深刻,这人身高6英尺9英寸,是联盟得分王,但居然被基德在一段时间内限制住。“我根本想不到他能防住,”钱德勒说。诺维茨基投进了不少单腿支撑的后仰跳射,而基德也投了不少关键球,诸如那个在与雷霆第四场加时赛中打破僵局的三分,宣告了15分的惊天逆转。在当晚赶往机场的大巴上,基德还兴致勃勃地与诺维茨基讨论此球,聊着聊着就睡着了——那球投出前基德已在场上打了41分钟,累到接近崩溃。

1990年,唐尼-尼尔森还是勇士的助教,此时基德还是高中球员。尼尔森没事时爱在奥克兰打野球,经常碰见基德。他最难忘的一场球赛是在一个朋友的毛毯仓库里打的,这人知道仓库里报警系统的密码,深夜把报警系统关了,众人便可利用仓库打球——当然需要用铲车挂起篮筐。“身边都是直堆到天花板的毛毯。”尼尔森回忆,“就像在毛毯隧道里打球一样。”直到今日,尼尔森还对基德在毛毯仓库里“攻击”铲车和调度队友的举动留有印象。后来,尼尔森经常邀请他在训练营开打前与勇士队合练。1998年,尼尔森加入小牛管理层,2002年成为球队总裁,而在1997年,基德就已被交易到太阳。小牛在一段时间内火力惊人,特里、纳什和德文-哈里斯引领着一轮轮攻击波,但在2006年总决赛期间,小牛六场输给热火后,人们清楚地认识到:诺维茨基身上承担了太多组织重任。“我们把他放在左腰位,右腰位或者上线,他要在双人包夹下传球或得分,完成进攻,”尼尔森说,“我们需要个人让德克轻松些。那人就是基德。”

2008年2月,小牛以哈里斯等人为代价,从篮网引进基德,并以3年2500万美元的合同与之续约。他们在赌,赌基德39岁时还能保持冠军队先发的水准,虽然在此之前没有任何控卫曾经这样过(只有斯托克顿曾经接近这一水准)。小牛信心十足,因为他们明白,基德新近掌握了一项至关重要的技能。

从在毛毯仓库里打球的岁月开始,基德就能切入、传球、抢篮板,并像中情局卫星一样观察场上局势,但他投篮实在不行。队友和他打赌投三分,每次都能赚到钱。他总被称为“Ason”,因为没有“J”(Jumper,跳投)。篮网队投篮教练鲍勃-塔特曾公开调笑他:“你能不能像你7岁的儿子那样准?”

基德投篮时,身子总歪向一边,上篮时出手点太低,身体无法保持平衡,还会狠狠摔下来。投完篮后,他的胳膊也无法伸直。在向塔特求助后,基德开始改变,强迫自己投篮后手肘定型。“稳住它”(Lock it up)成了基德和塔特的口头禅,这是他们从电影《婚礼傲客》里偷来的真理。每次比赛前,塔特都会冲着基德大喊:“稳住它!”

塔特每周训练基德四天,日常也训练当时的中锋科斯蒂奇。当科斯蒂奇弄伤膝盖后,塔特在飞机上找到基德说:“科斯蒂奇伤了。我很无聊。咱们每天都练投篮吧!”

那时基德33岁,意识到再不练投篮,职业生涯就完了。他的速度在减慢,除非他练好三分,否则球队不会再对他感兴趣。不过他也心中纠结,真的要变?他的视野、大局观,精准的传球,都比不上一次突发冷箭?每次基德跳起准备投篮时,他总能看见一个身处底角空位的队友,此时他便会转念,是不是该传球。“就像两个截然不同的视角,”基德说,“你会不由自主,心慌意乱。”

塔特告诉基德,需要好几年时间的投篮练习,才能弥补之前的懈怠。塔特仔细校正基德的投篮,基德逐渐站得更稳,习惯将球抓在额前(而不像以前那样放在脑后)。塔特一遍遍地将基德投篮的录像带与麦克-米勒相比,直到一天二者终于相差无几。基德重返达拉斯前,三分命中率为33.4%,在苦练之后,涨到了39.5%,现在,他本赛季三分之二的出手都是三分。基德有时会后怕,如果他没有按塔特的吩咐训练,自己现在会身在何方,“估计已经退休了,”他说。

热火先发的平均年龄是28.6岁,小牛先发的平均年龄则是32.2岁,队内前四的得分手都已年过三十。这样的球员可以打得更为随性,身体保养是第一要务。小牛打客场背靠背时,经常开餐会。卡莱尔从不在下午3点半前开会,这样人人都能睡个懒觉。在达拉斯,基德和其他老兵能享受到两周一次的“氮冷室”纳凉,他们能在华氏零下170度的氮气中站立,好好享受三分钟(当然,头部必须露出来,否则血液将无法正常流动)。

小牛的刻意限制,让基德本赛季场均上场时间降到生涯新低,球队还取消了他很多次赛后训练,并找了两个可靠的替补——J.J-巴里亚和布博瓦。但基德本人并不服老,2004年接受左膝微创手术后,基德每周有五天都要进行腿部力量练习,临近季后赛时,他会加大练习量。过去三个赛季,他仅缺席五场比赛,还都不是因为伤病。小牛曾因担心他的脚部伤势而不让他在一场与猛龙的比赛中上场,结果他还是坚持参训。

但基德毕竟老了,他今年的场均得分为生涯最低,场均助攻(8.2次)也是新秀赛季以来最低的,巴里亚有时能盖过他。4月上旬,小牛给基德放了两场假,他在这段时间内与助教蒂姆-格祖里奇共同加练,还抽空阅读塔特留给他的投篮笔记。开拓者在季后赛首轮首场没把基德放在眼里,结果这老头三分球10投6中。小牛很难防,原因是外线威胁太多,诺维茨基不可能被真正防住,而同样是威胁的基德有时却被忽略。“24秒快到时,比赛快结束的时段,他总会爆发,”曾与基德在篮网共事的76人总裁罗德•索恩说。

基德将注定入选名人堂,他也想打到40岁,并教给下一代控卫他的全部精华。“当他们更好地引领队友并理解如何正确出手时,他们就会发现比赛真简单,”基德说。

2010年2月的一天,老鹰教练伍德森在第四节最后时刻走进场内指导球队员,冷不防被带球前来的基德撞上,吃到一个影响比赛结果的技术犯规。小牛已经打了118场季后赛,如果想越过热火夺冠,就需要发挥聪明才智,在每一处能捞分的地方捞分。面对咄咄逼人的迈阿密——简而言之,他们最好也像基德那样,“稳住它”。

声明:新浪网独家稿件,转载请注明出处。

相关专题:NBA专题

更多关于 深锐 的新闻

- 深锐观察:冠军的起点 球员宁可退役也不愿加盟小牛 2011-6-20 08:14

- 深锐观察:小牛夺冠夜幕后故事 德克与詹姆斯之别 2011-6-20 07:49

- 深锐观察:小牛能否卫冕?德克一代颠覆大前悲催史 2011-6-20 07:20

- 白鹏飞:且慢把王健林捧上神坛 目的真的单纯吗 2011-6-17 10:57

- 火箭寻宝盯上神秘土耳其控卫 莫雷一眼就相中了他 2011-6-13 10:02