金哨孙葆洁的请求:我的住房挺好 别影响了清华大学

金哨的请求

对孙葆洁,我并不陌生。多年前的一次电话采访后。每逢春节,都会收到他的拜年短信。每次开头都是“马老师好”,并以“葆洁”的署名结尾。一句“老师”。经常让作为晚辈的我不知道该怎么回复,所以很多时候干脆就没回复。

这次采访前。一个足协中层官员的话很有意思:“搞了这么多年足球,现在的环境已分不清谁是好人,谁是坏人。”他尚如此。何况是我们。

孙葆洁并非是个有意思的采访对象。他经常会把党和国家挂在嘴边。除了陆俊,提起谁,都是一连串的感激。凡是接触过他的人都说孙葆洁很闷很乏味。在几天的跟踪采访中他仅有的一次情绪起伏。是因为回忆起当年的“中间人事件”。不抽烟、不喝酒,甚至不喝茶,除了足球。和他很难找到共同话题。

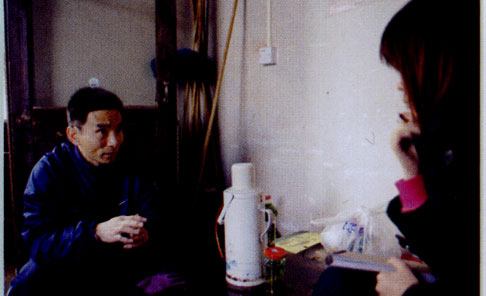

清华大学西大操场,孙葆洁很好认,中等身材,标准的国字脸,再加上衣服上AFC的logo一眼可以在学生堆中找到他。见了面我随学生称他“孙老师”。他像短信中一样叫我“马老师”,甚至对1985年出生的摄影记者晓寒也称“老师”。

每天都是不变的运动服和那双半旧的运动鞋,采访近半,晓寒突然说,“拍了几天都是同一身衣服,看片子还以为是一天赶出来的他是真没衣服还是装的?“我没法回答。但心里倾向于“深藏不露”。

到了孙葆洁家,看法逐渐改变。拉开门,褪色的小足球滚了出来,砸向门口堆放的几双破旧运动鞋。屋里的墙面已经熏黑,几乎所有家具都是1980年代的样式,门口挂的白表上还缠着透明胶带,几件衣服随意搭在折叠桌上。地上垒着的储物箱,里面装满了玩具。客厅的墙上,贴着孩子这个学期的课程表;一个装满杂物和资料的书柜,角落里塞着“金哨”的奖杯。

看着屋里的乱象,我和晓寒面面相觑。这就是一个举国闻名的金哨的家一个清华教授的家。

孙葆洁有些觉得。站在自己的家里。他居然局促不安起来,不断掰着手指,尴尬地朝我们笑笑。他允许我们随处观看,但说尽量不要拍照,他不希望家人卷入他的工作。在我们的近乎恳求下他同意站在书柜前拍照同时不忘把孩子的照片翻了过去,并用身体挡住了后面的课程表。

下楼时孙葆洁问我“可不可以不写家里,虽然我自己觉得住得挺好但不是所有人都能接受。怕对清华的影响不好。”

回来的路上,我和晓寒都有点沉默,很久,她说,她愿意相信孙葆洁和其他裁判有所不同。一个再好的演员也不能装这么象吧。