30志愿者服务千余记者 | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://sports.sina.com.cn 2006年11月07日08:27 竞报 | |||||||||||||||||

|

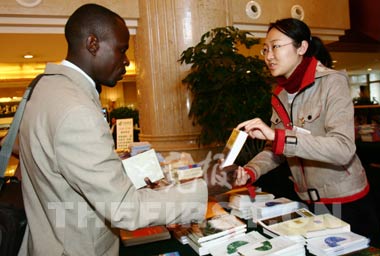

胡宇萌在工作中一直带着和善的微笑 胡宇萌:我要去非洲做志愿者

走进新闻大厦,在中非合作论坛新闻中心资料发放处,你可以看到一位个子高高的女孩,每当有记者站到咨询台前翻看资料,她都会迎上去热情地做介绍。她就是来自北京第二外国语大学的志愿者胡宇萌。经过短短几天的志愿服务,马上就要毕业的胡宇萌决定,“去非洲做志愿者。” 陪外国记者去看病 “那天是11月3日,那位记者烧得很厉害。”胡宇萌说的这位患病记者来自坦桑尼亚,名叫帕斯特里·恩格乌,由《星期日观察家报》派到北京报道中非合作论坛。 当时,帕斯特里·恩格乌找到新闻中心的医务室,张大夫给他测量了体温,已经烧到39.2度了。为了更好地了解患者病情,张大夫嘱咐胡宇萌放下手头的工作,充当临时翻译,陪恩格乌去医院。 恩格乌说自己在北京没有什么朋友,他非常想念自己的两个孩子。“我给他讲中国的事情,讲好玩的事情,甚至讲到了烤鸭,恩格乌的情绪也稳定多了,他说在坦桑尼亚有很多中国人,从事基础设施建设和医疗服务,给坦桑尼亚很多帮助。” 得到及时救治后,病情趋于缓和的恩格乌再三对工作人员表示感谢。恩格乌说:“欢迎到我的家乡坦桑尼亚做客。” 放弃实习工作机会 胡宇萌已经是大学四年级的学生了,她原本在一家不错的商务交流中心实习,为了这次志愿服务,她放弃了实习工作。胡宇萌说:“我并不后悔。因为我觉得我在这里的志愿工作特别有意义。我们服务的对象是记者,而他们的文字能让非洲的朋友们了解中国。” 很想做援非志愿者 “尽管我以前从事过多次会务服务,但还是第一次做官方论坛的志愿者。接触到这么多非洲朋友后,我对现在的非洲有了更加准确的印象。我见到的卢旺达大使能够说一口流利的汉语,可他告诉我才学了一年,他用汉语和我‘侃’在北京的生活;丹麦记者和我聊中国文化,他说:‘中国太大了,我们国家只有中国的一个小省那么大。’” 胡宇萌说:“我很想做援非志愿者,虽然还不知道需要什么样的条件,但我确实很想去,希望在那里发挥自己的长处。”

面对单调的复印工作,靳丹阳一直保持着一丝不苟的态度 靳丹阳:复印资料也是门学问 靳丹阳是北京第二外国语学院法语专业大三的学生,就在不久前,这位阳光大男孩刚刚参加完田径世青赛的志愿服务,当时他担任法国队的陪同。“我很高兴参加世青赛的服务,我学到了很多知识,认识了很多人,交了很多的朋友。现在,我和运动员们还会经常用邮件沟通,分享一些有意思的事情。” 靳丹阳在新闻中心复印处做志愿者,每天从早上8时一直工作到下午5时。靳丹阳说,“我的工作就是复印,这里只有我一位志愿者,会议正式开幕后,有很多大会资料需要进行复印,通常一印就是几百份。开始我还有点应付不过来,但我很快就学会了调配时间,学会了综合利用时间,这是我最大的收获。”

徐黛竹:一有空就复习英文材料 中非合作论坛正式开幕后,在新闻中心记者登记处服务的徐黛竹可以稍稍松口气了。要知道,为了登记300多名非洲记者和发放采访证,她和伙伴们已经忙碌了一个多月。 徐黛竹说,我们新闻组共30名志愿者,在外交部接受了3天培训。虽然自己的专业是英语及国际问题研究,但是关于中非合作的背景等知识,还是成为志愿者后专门学习并接受外交部培训后才了解到的。 很多时候,徐黛竹要加班,十二点、一点甚至深夜两点。两点钟入睡,徐黛竹第二天一早六点多就要起床准备新一天的工作,尽管十分辛苦,徐黛竹还是十分开心,“我觉得很充实。” 稍有空闲,徐黛竹就拿出英文材料默诵熟悉。有过多次志愿者经验的她说,需要学习的东西还是很多。

志愿者博客刘梦:让外国朋友感受北京的热情 我是华北电力大学二年级学生,中非合作论坛期间,我们学校在客流量较多的地铁木樨地站、天安门东站、东四十条站、东单站和王府井站摆出咨询台,为外国朋友提供指路等服务。大家全部来自英语系。 我在王府井地铁站提供指路服务,我们的咨询台上立了一块写着“volunteer(志愿者)”的小牌子,非常醒目。我碰到一位金发碧眼的外国小伙子,他问了许多关于景点路线的问题,我一一做了解答,然后他非常满意地离开了。碰到问路的游客,一定要认真解答。如果被服务的人感到特别满意,我也会特别高兴。 来北京上学这些日子,我感受到北京人的热情,我非常希望通过自己的志愿服务,把这种热情传递给外国朋友。 文/本报记者 顾静 摄影/本报记者 李昊 |

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新浪简介 |

About Sina |

广告服务 |

联系我们 |

招聘信息 |

网站律师 |

SINA English |

会员注册 |

产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |